>> Toutes les rubriques <<

· BEAUTE DU MONDE (210)

· HUMOUR (167)

· ANIMAUX/ CHIENS, CHATS ... TOUS ! (98)

· ART ET PEINTURES (156)

· PERSONNALITES,PEINTRES ET ARTISTES (69)

· OISEAUX, INSECTES ET PAPILLONS (9)

· INSOLITE (65)

· FAITS HISTORIQUES, FÊTES, COMMEMORATIONS (52)

· CITATIONS ET EXPRESSIONS DIVERSES (45)

· LEGENDES (33)

bsr j'aimerais avoir une fille pour copine qui aime vraiment l'amour pas ceux qui aime pas interain un amour s

Par Anonyme, le 03.11.2019

c’est parfait

Par Anonyme, le 18.10.2019

en effet le très bon vin est un délice....... ...qui peut faire monter la tension .

en fait ,je ne bois que d

Par *****, le 20.09.2019

j'adore ce petit animal .

il y en a un autour de mon jardin, mais, je ne l'ai vu qu'une fois ,hélas.

quel qu

Par *****, le 20.09.2019

c'est triste pour une artiste .

Par *****, le 20.09.2019

Date de création : 17.02.2011

Dernière mise à jour :

04.03.2014

1752 articles

Rechercher

- · ion/06/0606-alcool-c onso/alcool-conso.jpg

- · blason ardennes cherry

- · conséquence boisson dangereuse tanzanien

- · les jeunes et l'alcool comportement ivresse

· bouger-manger-maigrir

· cheznefertiti

· cristalline1960

· dyna-serenity

· humeurcreative

· kordouane

· laviedekiki

· lespartagesdemic26

· LOVEFERRARI

· myria

· pierrot2

· tromperiesentimentalesurnet

· vaniye

BOISSONS

ALCOOL ET ALCOOLEMIE

| L'ALCOOLEMIE par Floralia |

L'alcoolémie est le taux d'alcool présent dans le sang. Elle se mesure généralement en grammes par litre de sang, en milligrammes par 100 ml de sang ou en millimoles par litre de sang. L'alcoolémie se mesure également en milligrammes par litre d'air expiré. En aucun cas, on ne parlera de taux d'alcoolémie, puisque l'expression est fausse et pléonastique.

Correspondance des valeurs : un gramme d'éthanol par litre de sang équivaut à 22 millimoles par litre de sang ou bien à un demi-milligramme d'éthanol par litre d'air expiré.

Absorption

Suite à son ingestion, l'alcool est absorbé selon une vitesse qui dépend de différents facteurs, tels que :

- présence d'aliments dans l'estomac (effet retardateur) ;

- concentration en alcool de la boisson consommée (effet amplifiant) ;

- vitesse de consommation (effet amplifiant).

Environ 20 % de l'alcool est absorbé au niveau de l'estomac et les 80 % restants le sont au niveau de l'intestin grêle. L'absorption de l'alcool se fait par un processus physique basé sur la différence de concentration de part et d'autre de la membrane digestive.

Distribution

L'alcool ne demeure pas confiné dans la circulation sanguine et se répartit dans l'ensemble des tissus de l'organisme ; l'alcool étant hydrophile, sa concentration dans un tissu dépend de sa teneur en eau.

Une fois absorbé, l'alcool se retrouve dans la circulation sanguine au niveau du système de la veine porte. De là, il suit la circulation sanguine : veine porte, Veine cave inférieure, cœur droit, poumons, cœur gauche puis autres tissus.

À consommation égale d'alcool en une même période de temps, un homme aura un taux d'alcool sanguin moins élevé que la femme. Ceci s'explique par le fait que, généralement, ses masses corporelle et musculaire sont plus grandes que celles de la femme. Ainsi, l'alcool trouve davantage d'espace ou de volume de distribution dans le corps de l'homme (et ainsi demeure moins confiné au niveau sanguin).

Élimination

Dès que l'on commence à absorber de l'alcool, l'organisme commence à l'éliminer. Lors de la phase de consommation, l'apport d'alcool est plus grand que ce que peut éliminer le corps. Par conséquent, l'alcoolémie augmente.

Une fois tout l'alcool absorbé, l'apport devient nul et l'élimination exerce son action. L'alcoolémie commence à redescendre. L'alcool est principalement éliminé par voie métabolique au niveau du foie par un système enzymatique appelé « alcool déshydrogénase ». Cette voie, responsable de l'élimination de plus de 90 % de l'alcool présent dans l'organisme, est par ailleurs rapidement saturée, de telle sorte que la vitesse d'élimination demeure constante ; on ne peut l'augmenter (ou la diminuer) par un quelconque autre moyen. Le taux d'élimination de l'alcool est en moyenne de 0,15 g / L / heure (15 mg / 100 mL / heure). D'une personne à l'autre, le taux peut varier entre 0,10 et 0,25 g / L / heure (10 et 25 mg / 100 mL / heure).

Effets de l'alcool en fonction de l'alcoolémieL'alcool agit principalement sur le système nerveux central, et provoque dès que l'alcoolémie dépasse les 0,5 g/L (500 mg/1 000 mL) de sang les effets suivants sur la plupart des sujets :

- rétrécissement du champ visuel ;

- augmentation de la sensibilité à l'éblouissement ;

- altération de l'appréciation de l'espace et notamment des distances ;

- diminution des réflexes et augmentation des temps de réaction à des situations imprévues. La durée moyenne du temps de réaction en conditions normales est évaluée à une seconde environ. Dès 0,5 g/L, ce temps de réaction atteint 1,5 seconde. Plus l'alcoolémie est élevée, plus le temps de réaction est allongé ;

- surestimation de ses capacités ; l'effet généralement euphorisant de l'alcool inhibe certains réflexes et peut induire des comportements périlleux ;

- intoxication sévère au-delà de 3 g/L, avec risque de coma éthylique élevé ainsi que risques d'hypothermie et d'hypoglycémie.

- à partir de 3,8 g/L, le sujet risque la mort. Au-delà de 5 g/L, la mort devient fortement probable.

Ces effets, lorsqu'ils sont présents chez un conducteur de véhicule, peuvent rendre la conduite plus dangereuse :

- si un obstacle survient, la mauvaise appréciation des distances, combinée à un retard dans le temps de réaction dû aux réflexes altérés, risquent de provoquer un freinage trop tardif ;

- l'effet euphorisant peut conduire à des prises de risques inconsidérés, comme rouler à une vitesse excessive, se montrer agressif envers les autres usagers, oublier de mettre la ceinture de sécurité ou le casque....

Dans les pays respectant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les interdictions ne peuvent avoir pour motivation que l'intérêt commun. De fait, ce n'est pas la consommation de l'alcool en soi qui est répressible, mais les effets néfastes qu'elle entraîne. En général, cela s'applique à trois situations :

- enfant mineur : l'alcool ayant un effet néfaste sur le développement de l'enfant, il est en général interdit de servir de l'alcool aux mineurs dans les débits de boisson ; En France, elle est illégale pour les moins de 18 ans (loi Bachelot de 2009).

- trouble à l'ordre public : l'ivresse publique et manifeste (ou ivresse sur la voie publique) est en général réprimée ;

- la conduite sous l'emprise de l'alcool, pouvant causer des accidents.

Les deux premiers points sont en général soumis à un contrôle des faits ou du comportement ; il n'y a donc pas de limite en termes de d'alcoolémie proprement dite.

Le dernier point ayant des conséquences pouvant être mortelles, les législations définissent en général une limite légale au-delà de laquelle la conduite est interdite.

Le Code de la route définit donc une concentration limite à partir de laquelle un automobiliste n'est plus autorisé à utiliser son véhicule.

En France et en Belgique, le taux légal est de 0,5 g d'alcool par litre de sang (ou 0,25 mg par litre d'air expiré), ce qui correspond approximativement à deux verres standard de vin. Ainsi, la formule approchée rappelée ci-avant donne, à titre tout à fait indicatif pour un homme ayant une masse de 80 kg, V = 58 cl pour une bière ou un cidre à 6°, V = 28 cl pour un vin à 12,5° et V = 8 cl pour un alcool à 43°.

Au Canada, le taux légal est de 80 milligrammes d'alcool pour 100 millilitres de sang ou 0,08 % (m/v), ce qui correspond à 0,8 g d'alcool par litre de sang.

Pour la Suède, le taux légal est de 0,2 g par litre de sang, et au Royaume-Uni il est de 0,8 g/l de sang.

Dans certains pays comme la Hongrie, la République tchèque, le taux légal est tout simplement de 0 g par litre de sang. Cependant, il est apparu que certaines personnes, sans consommer d'alcool, possèdent naturellement une très légère alcoolémie, ce qui conduit à remettre en question le taux légal de 0 g par litre de sang dans les pays ayant adopté un tel taux.

Moyens de contrôle de l'alcoolémie

- contrôle comportemental : celui-ci n'est pas pratiqué en France ; il présente l'intérêt de détecter des troubles de comportement pouvant être dus à d'autres toxiques (médicaments, cannabis) ; il consiste en général en des tests d'équilibre (tenir un certain temps sur une jambe, marcher le long d'une ligne sur une certaine distance), et des tests d'appréciation des distances (se toucher le nez les yeux fermés en partant bras tendus) ;

- éthylotest, ou alcootest : analyse semi-quantitative de l'air expiré par indicateur coloré (oxydation de l'alcool par le dichromate de potassium) ;

- éthylomètre électronique : analyse de l'air alvéolaire expiré par un détecteur semi-conducteur (sa résistivité varie en fonction de la quantité d'alcool adsorbée en surface) ou par une cellule qui compare les changements de hauteurs d'ondes envoyés par un émetteur IR ;

- analyse du taux plasmatique après prise de sang.

Ces deux derniers moyens de contrôle apportent une preuve de l'alcoolémie, ce qui peut donner suite aux sanctions appropriées, alors que l'éthylotest est utilisé pour détecter l'alcoolémie positif, lequel sera suivi par une mesure précise par prise de sang ou éthylomètre.

Sanctions

France

Les peines encourues en France pour une personne conduisant avec une certaine alcoolémie.

- Pour une alcoolémie supérieure ou égale à 0,5 et inférieure à 0,8 g par litre de sang (infraction) : une amende de 135 euros et la perte de six points.

- Pour une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre de sang (délit) : jusqu'à deux ans d'emprisonnement, une amende pouvant atteindre 30 000 euros, la confiscation du véhicule, la suspension du permis de conduire et la perte de six points.

En cas d'infraction très grave (récidive, homicide), la peine encourue est, en plus des sanctions pénales, l'annulation du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre dix ans.

A noter également que la loi du 15 mars 2011, dites "LOPPSI II", prévoit la saisie automatique du véhicule pour récidive d'alcoolémie.

Toutefois, ces sanctions sont des plafonds qui, dans la pratique judiciaire et selon les avocats, ne sont jamais atteints.

Le refus de se soumettre à un dépistage de l'alcoolémie n'est pas une infraction, c'est par contre un motif de vérification.

Le refus de se soumettre à la vérification éthylométrique est un délit.

Québec

Les peines encourues au Québec pour une personne conduisant avec une certaine alcoolémie.

- Toute personne de moins de 25 ans ou pas ayant un permis d'apprenti-conducteur, probatoire, restreint, qui n'a que les classes 6D ou 8 ou qui a la restriction I est soumise à la règle du « zéro alcool », qui interdit de conduire après avoir consommé de l'alcool. Si elle ne se conforme pas à cette règle, son permis (ou le droit d'en obtenir un) sera suspendu sur-le-champ pour une période de 90 jours.

- Il en va de même pour toute personne ayant une alcoolémie supérieure à 0,08 % (80 mg d'alcool par 100 mL de sang) : son permis (ou le droit d'en obtenir un) sera suspendu sur-le-champ pour une période de 90 jours.

- Toute personne qui refuse de fournir un échantillon d'haleine ou de sang à la demande d'un policier : son permis (ou le droit d'en obtenir un) sera suspendu sur-le-champ pour une période de 90 jours, ainsi que le véhicule que conduit la personne est saisi, remorqué sur-le-champ et gardé à la fourrière pour une période de 30 jours.

- Pour une alcoolémie supérieure à 160 mg d'alcool par 100 mL de sang, le véhicule que conduit la personne est saisi, remorqué sur-le-champ et gardé à la fourrière pour une période de 30 jours.

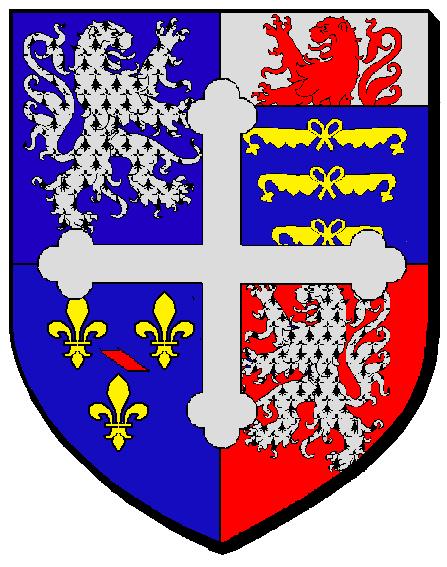

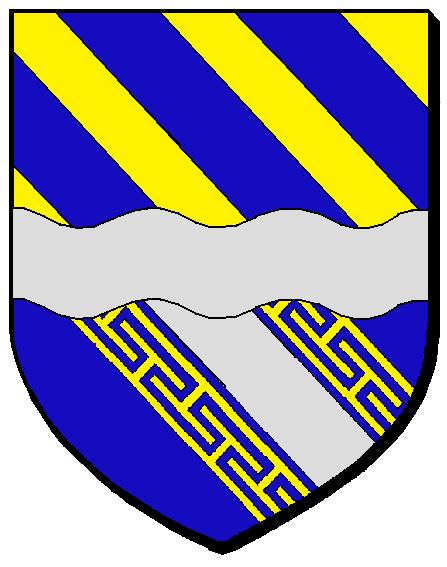

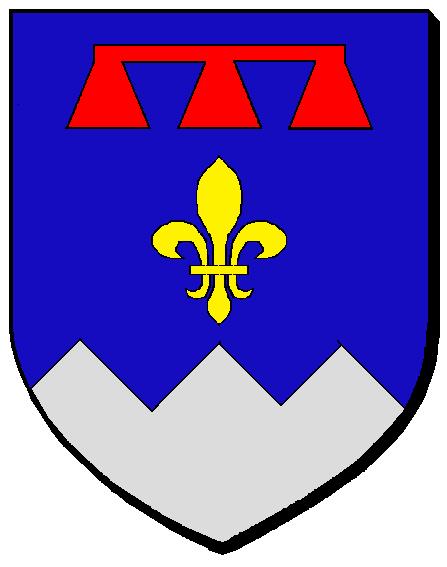

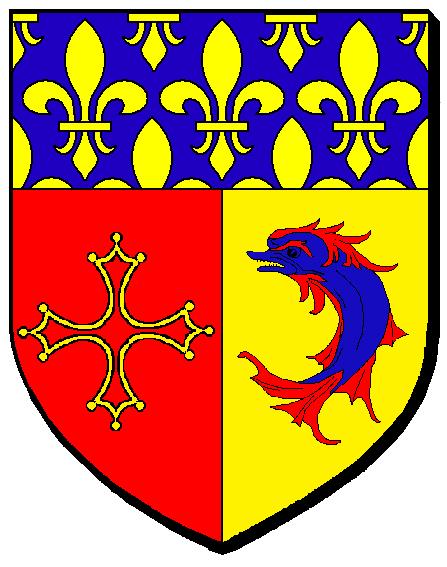

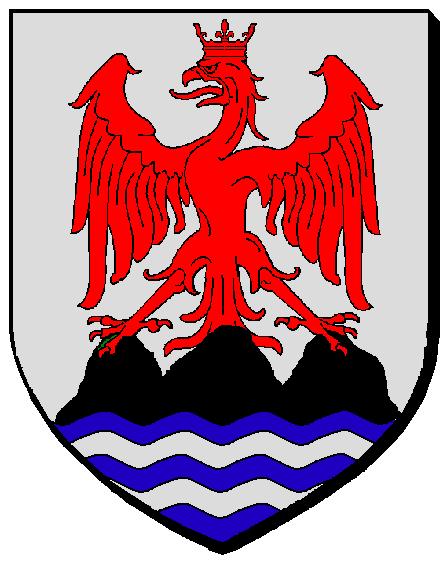

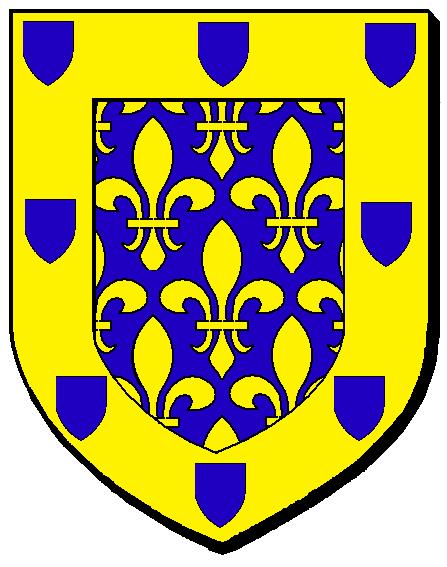

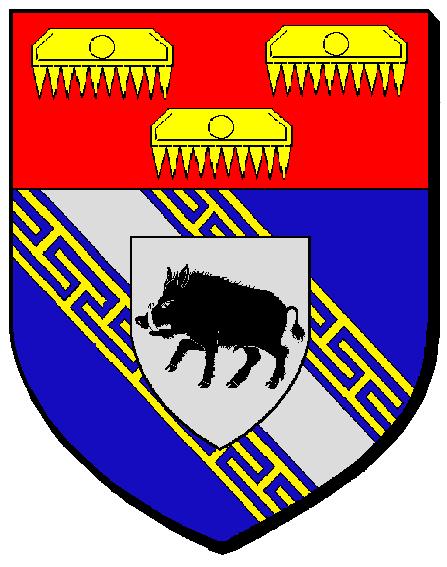

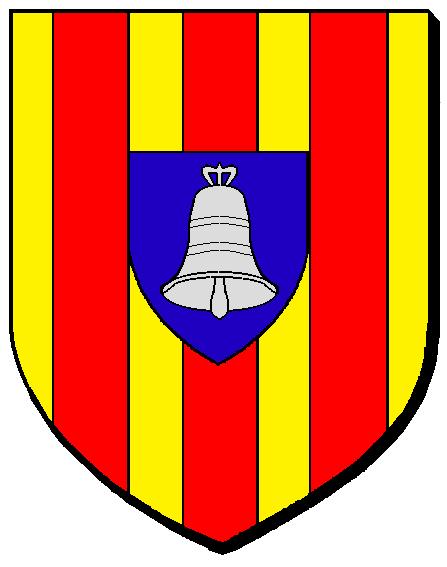

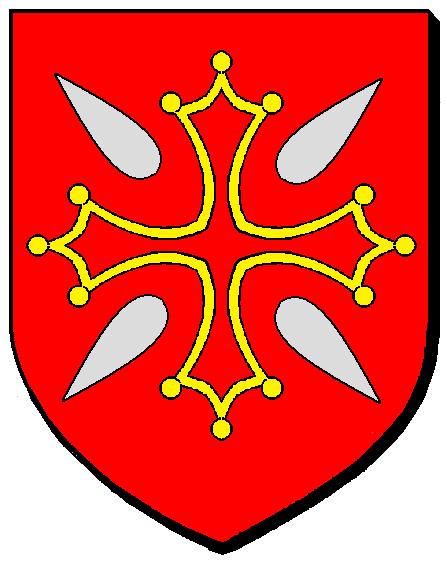

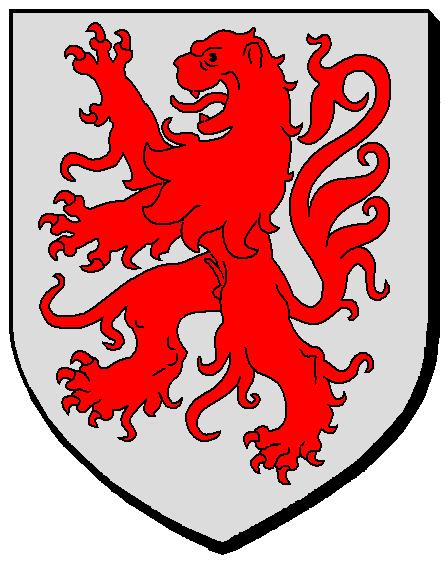

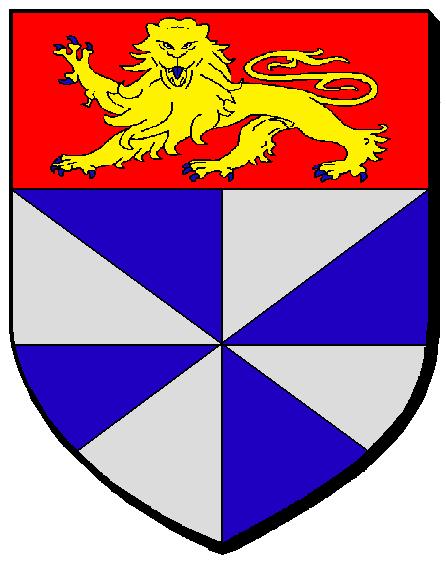

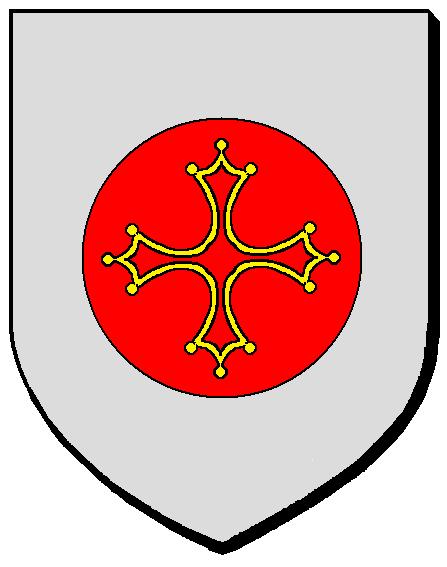

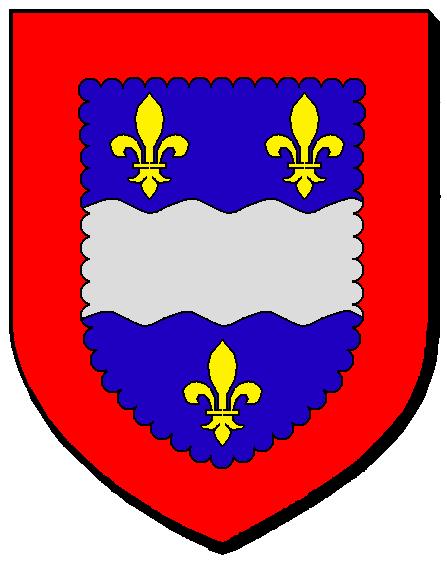

BLASONS DE NOS DEPARTEMENTS

| BLASONS DE NOS DEPARTEMENTS/1 Ajouté le 07/19/2012 12:33:52 par Floralia |

BLASONS DES DEPARTEMENTS

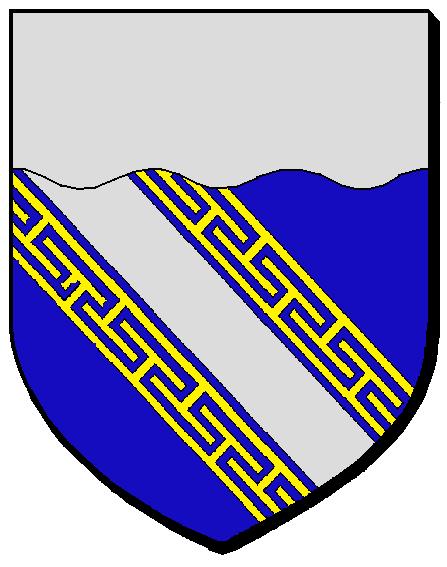

Ain 1

Aisne 2

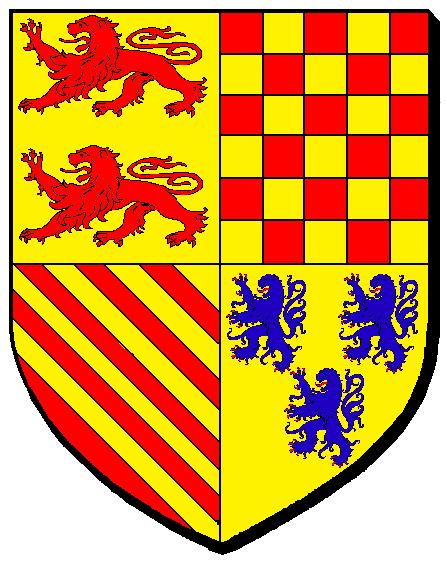

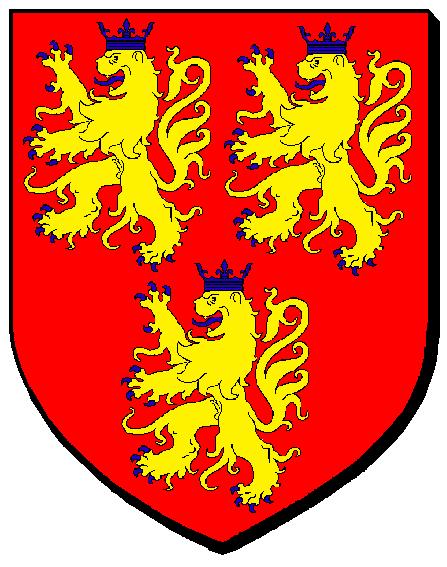

Allier 3

Armes du Bourbonnais

Alpes de Haute Provence 4

Hautes Alpes 5

Alpes Maritimes 6

Ardèche 7

Armes du Vivarais

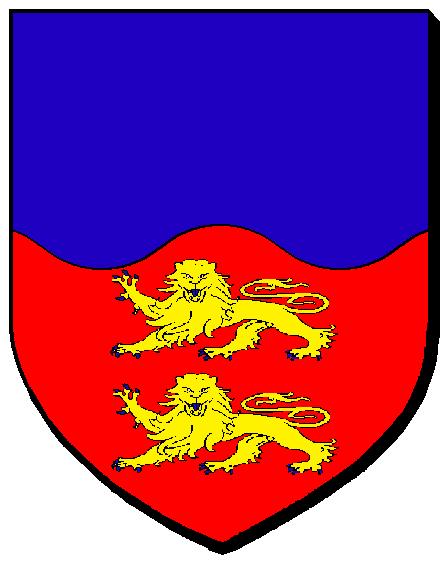

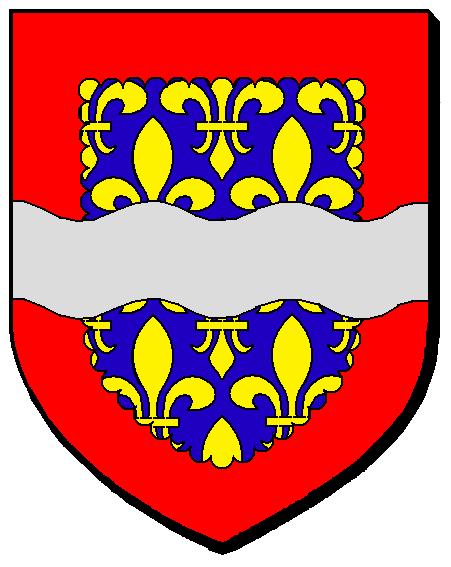

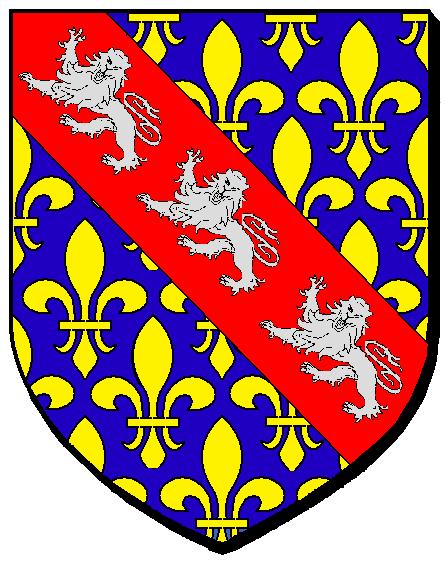

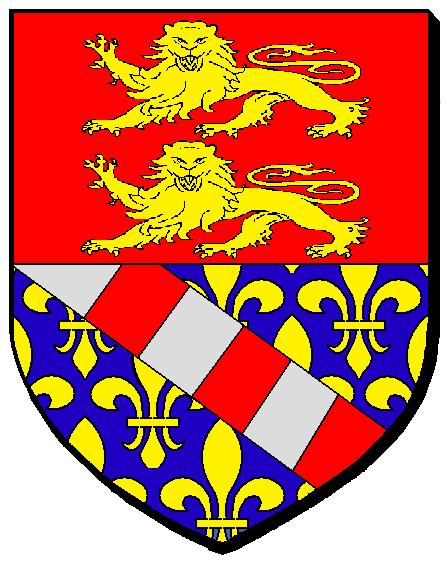

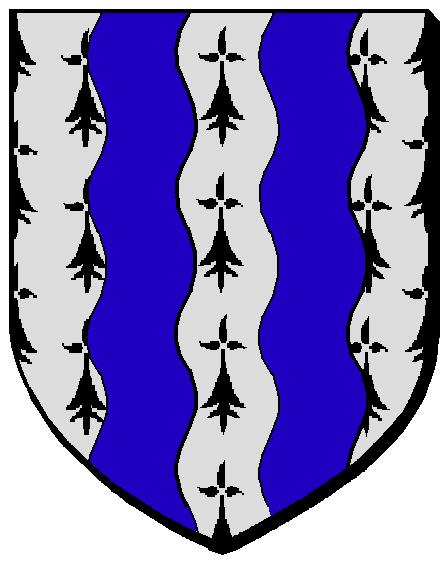

Ardennes 8

Ariège 9

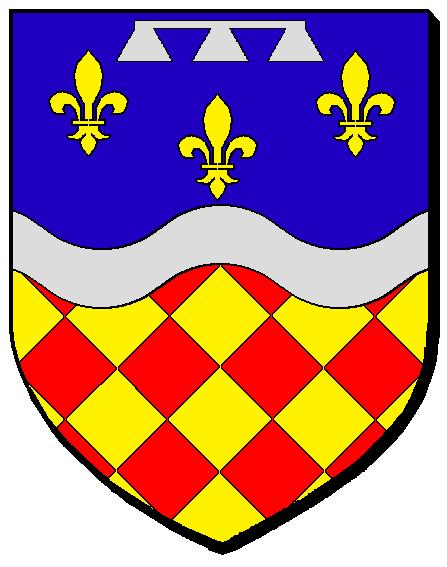

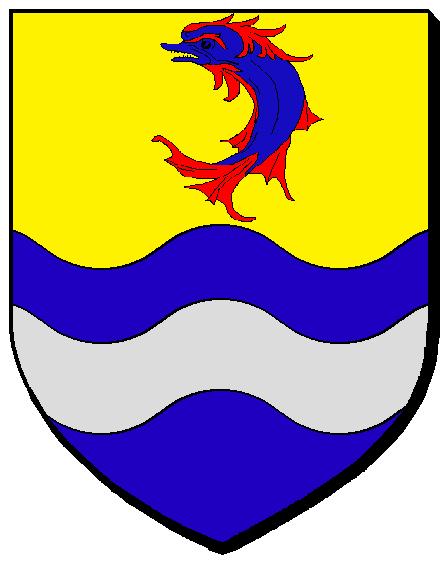

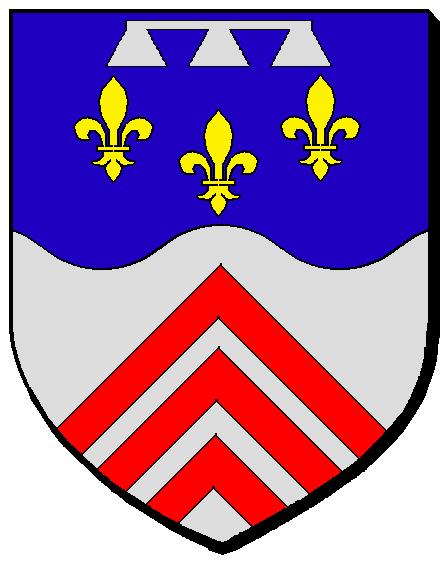

Aube 10

Robert Louis en dit ceci : "le chef ondé rappelle le nom même du département, emprunté à la rivière l'Aube : il est d'argent pour rappeler l'origine de ce nom, du latin alba, la blanche. L'Aube était ainsi appelée parce qu'elle coulait en terre crayeuse, et était blanche dans un temps révolu"

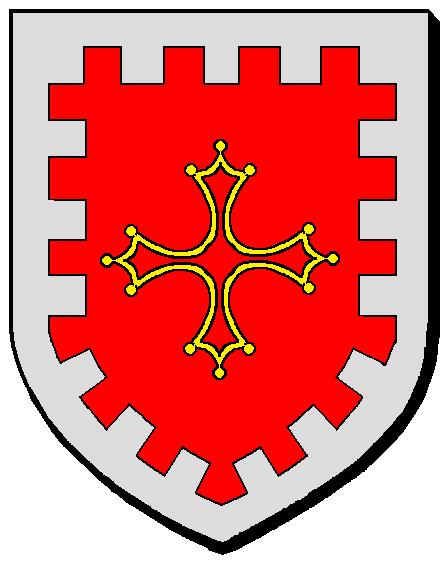

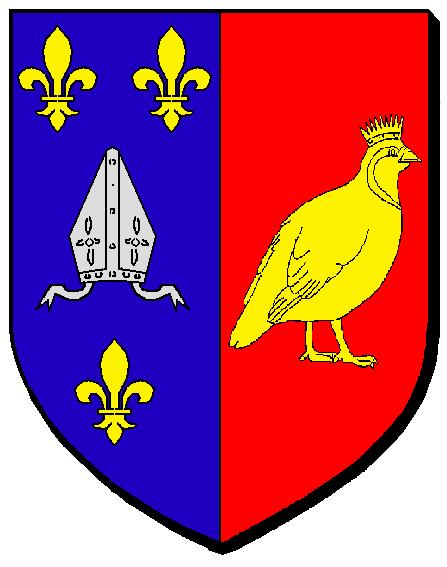

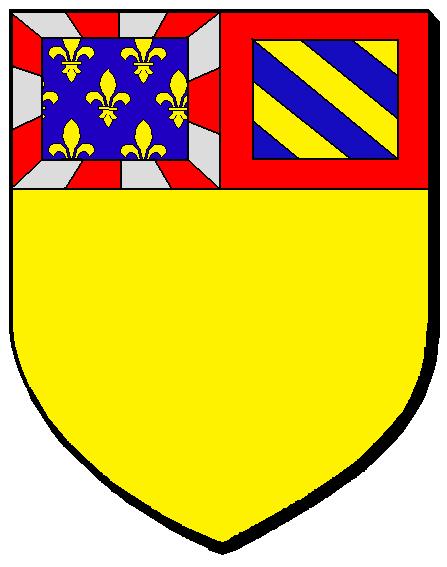

Aude 11

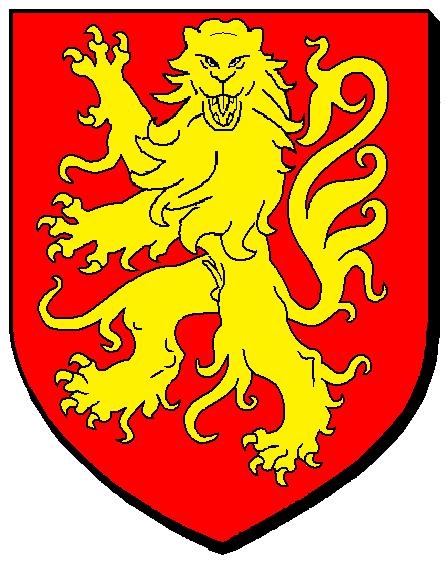

Aveyron 12

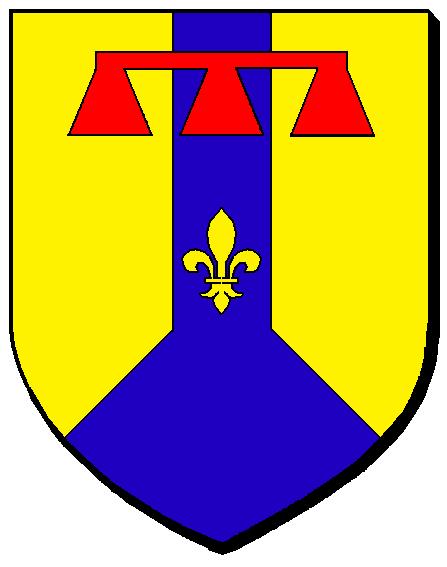

Bouches du Rhône 13

Calvados 14

Cantal 15

Charente 16

Charente Maritime 17

Cher 18

Corrèze 19

Corse 20

Armes des Paoli. La Corse subit l'invasion des Sarrasins, qui furent chassés par les Pisans en 1077. Ces derniers dominèrent le pays jusqu'en 1347, date à laquelle ils furent remplacés par les Génois. Les Corses résistèrent et, de rebellion en rebellion, ils fatiguèrent tellement Gênes que "la reine des Ligures" vendit l'île à la France en 1768. La tête de maure était l'emblème de Pascal Paoli qui engagea contre les Génois et les Français une lutte sans espoir pour l'indépendance de la Corse. Cette tête est le souvenir d'une coutume barbare qui voulait que l'on coupât la tête du chef vaincu pour la montrer hissée sur une pique aux combattants vainqueurs.

Côte d'Or 21

Le chef a été pris dans les armes du duché de Bourgogne.

Côtes d'Armor 22

Creuse 23

Dordogne 24

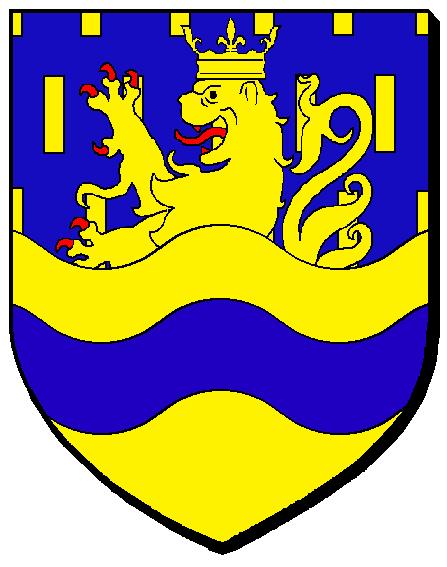

Doubs 25

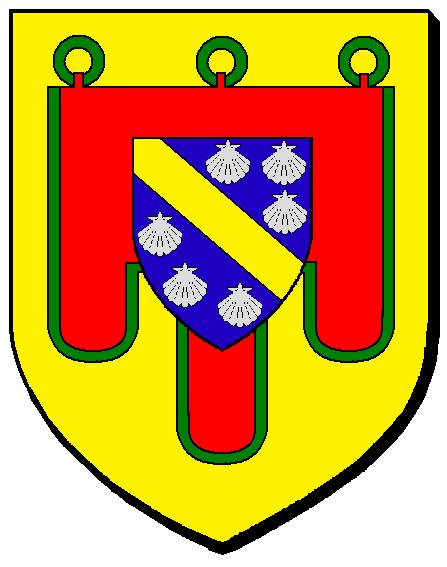

Eure 27

Eure et Loir 28

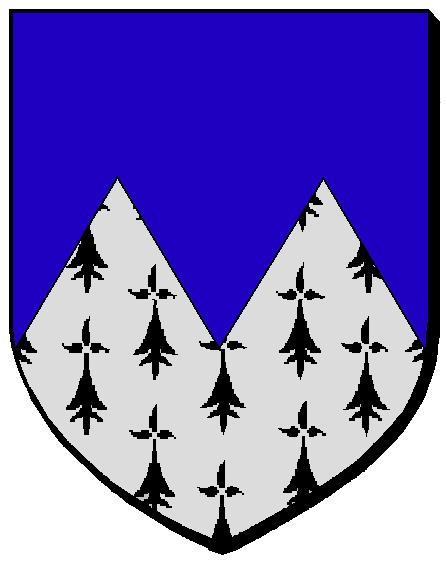

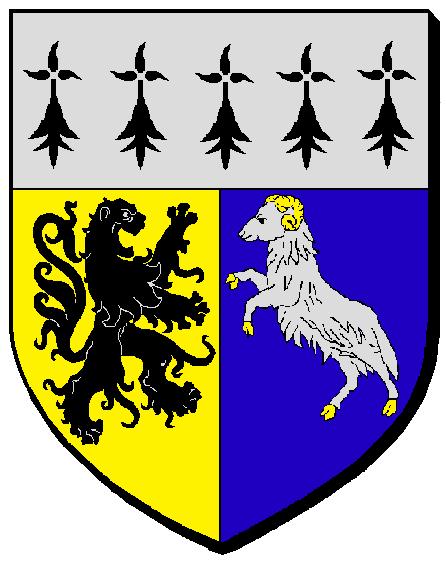

Finistère 29

Le blason a été adopté officiellement en 1975 par le CG du Finistère. Le lion morné vient des armes du Léon et le bélier des armes de la Cornouaille. Le chef rappelle l'appartenance à la Bretagne.

Gard 30

Haute Garonne 31

Gers 32

Gironde 33

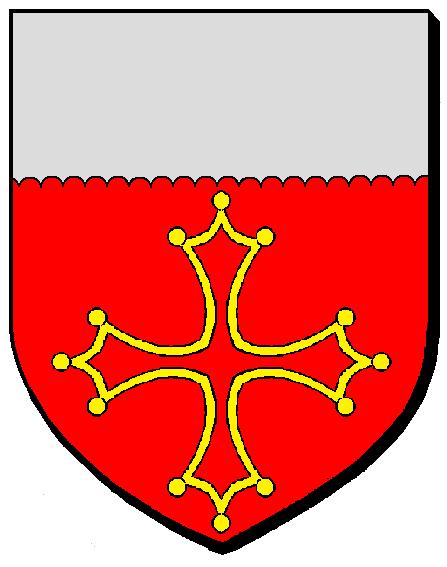

Hérault 34

Ille et Vilaine 35

Indre 36

COCA COLA EN FRANCE

Coca-Cola en France

Chronologie en France des produits et dérivés

En France

1933 : Le café de L'Europe à Paris, près de la Gare de Paris-Saint-Lazare propose une nouvelle boisson, le Coca-Cola. 1985 : Le Coca-Cola sans caféine apparaît en France. 1996 : Le Cherry Coke est lancé en France pour la première fois mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il sera ensuite relancé plusieurs fois (au moins trois fois). 1998 : Le Coca-Cola Light sans caféine apparaît à son tour en France. 2002 : Le Coca-Cola Light Lemon arrive en France au mois de juin. 2003 : Le Vanilla Coke aussi appelé Coca-Cola Vanille arrive en France. 2005 : Le Coca-Cola Light Lime arrive en France. 2006 : Le Coca-Cola Light Sango arrive en France. 2006 : Le Coca-Cola Bl?K est lancé en France le 15 janvier en distribution hors domicile, à la mi-février en grande distribution puis en mars aux États-Unis. 2006 : Après le Coca-Cola Light Lemon, le Coca-Cola Lemon arrive en France. 2007 : Le Coca-Cola zero est arrivé en France le 18 janvier. Il aurait pu s'appeler « Coca light Version 2.0 ». En effet, le « zero » est lui aussi sans sucre, sans calorie ou presque (3 kcal/litre contre 2 pour le light) et il contient de l'aspartameet de l'acésulfame-kmais, à la différence du light, son goût cherche à se rapprocher plus du Coca-Cola classique. Avec sonpackagingplus « viril », cette nouvelle version a pour objectif de conquérir de nouveaux clients (les hommes de 18 à 24 ans), le Light étant connoté trop "féminin" aux yeux des consommateurs masculins. 2007 : En mars, le Coca-Cola Bl?k Corsé Intense sort en France. 2008 : En janvier, lancement des Coca-Cola Light Plus en deux versions, vitamines et antioxydants 2008 : En octobre, lancement d'un Coca-Cola Zero Zero Sept pour une publicité avec le film James Bond Quantum of Solace. La recette ne change pas, cela est juste du marketing. 2009 : Trois ans après son lancement, en mars 2009, la marque annonce au magazine LSA qu'elle va cesser "la production et la commercialisation" du Coca-Cola Bl?K. Les ventes n'auraient jamais été au rendez-vous avec moins de 1% du marché français des boissons pétillantes. 2010 : Le Coca-Cola Zero sans caféine arrive en France

Coca-Cola aujourd'hui

Le Coca-Cola s'identifie à la célèbre « bouteille à contours », conçue en 1915 par Earl R. Dean. Cependant, la bouteille à contours avec l'imprimé « Coca-Cola » n'est reconnue comme une propre marque commerciale par l'office américain des brevets qu'en 1960, bien qu'un brevet fut apparemment déposé en 1916.

La boisson et ses campagnes publicitaires ont eu un impact significatif sur la culture américaine. Une légende urbaine affirme que la société a créé l'image moderne du Père Noël sous les traits d'un vieil homme habillé en rouge et blanc, autrefois vert plutôt que rouge. Toutefois, si les campagnes publicitaires d'hiver dans les années 1930 ont repris cette image, le personnage était déjà connu auparavant. Les campagnes publicitaires montrant des pin-up contributions d'artistes tels que Bradshaw Crandell ou Gil Elvgrenont aussi beaucoup contribué à la reconnaissance de la marque.

D'autre part, Coca-Cola a compris très tôt les retombées médiatiques qu'elle pouvait tirer des évènements sportifs.

Elle est présente sur les Jeux olympiques

depuis les Jeux olympiques d'été de 1928 (dont ceux de 1936 organisés par le IIIe Reich). Cette qualité de partenaire historique du mouvement olympique n'est sans doute pas innocente dans le choix de la ville d'Atlanta pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 1996. Coca-Cola est aujourd'hui partenaire des principaux événements sportifs (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France jusqu'aux années 2000...).

Dans les années 1980, Coca-Cola annonce la modification définitive de la formule utilisée pour la fabrication de sa boisson. L'origine de cette décision serait des tests en aveugle montrant que les gens préfèrent la boisson concurrente Pepsi. Le Pepsi utilise plus d'essence de citron, moins d'essence d'orange et la vanilline à la place de la vanille. Le nouveau Coca-Cola, nommé New Coke aux États-Unis, est testé en aveugle et se trouve préféré à la recette originelle.

Malgré ces tests concluants et une très grosse campagne publicitaire, la nouvelle recette est un fiasco commercial. Le 10 juillet 1985, la société relance l'ancienne formule sous le nom de Coca-Cola Classic (en fait, le Classic utilise du sucre de maïs au lieu du sucre de canne du Coca-Cola d'origine, mais cela ne doit pas en principe intervenir sur le goût du produit). Le résultat est surprenant : les ventes totales des deux Coca-Cola sont plus importantes.

Parce qu'une stratégie d'évolution de la formule du produit étalée sur le temps aurait probablement été plus efficace, certainssuspectent que la société a volontairement orchestré ces changements abrupts afin de présenter un nouveau produit qui revivifierait l'attrait pour la ligne classique. Le président de la Compagnie répondra : « Nous n'étions ni assez intelligents ni assez stupides pour cela »

COMPOSITION DU COCA COLA

Composition du Coca-Cola : un secret connu mais sacralisé

La formule du Coca-Cola actuel n'est pas communiquée par la firme (celle de Pemberton, ayant fait l'objet d'un brevet, est en revanche maintenant dans le domaine public… mais interdite de fabrication compte tenu de ses ingrédients).

La firme, depuis sa création, entretient soigneusement le mystère sur sa recette, celle-ci devenant un document sacré. Sa composition fait l'objet d'un secret industriel, quasi militaire. Elle reposerait dans un coffre situé dans les sous-sols inviolables de la SunTrust Bank, établissement financier d'Atlanta, actionnaire historique de la Compagnie. Seuls deux ou trois employés, élus parmi les élus, en connaitraient la formulation exacte, entretenant ainsi à merveille la magie du breuvage.

La fiche officielle du produit annonce simplement de l'eau gazéifiée, du sucre, le colorant caramel E150d, de l'acide phosphorique comme acidifiant, des extraits végétaux et un arôme caféine.

Néanmoins d'après William Reymond (qui a écrit le livre Coca-Cola, L'enquête interdite), on peut trouver sur Internet et dans son livre la recette de la boisson.

Il s'agit cependant là d'un secret ne concernant que le procédé de fabrication. En ce qui concerne les ingrédients, des chimistes en ont la liste parfaitement quantifiée depuis l'invention des techniques de chromatographie.

Sa saveur particulière provient principalement du mélange de sucre et des essences d'orange, citron et vanille. Les autres ingrédients (acide phosphorique…) interviendraient moins dans son goût.

L'acide phosphorique, incorporé au taux de 0,05 %, confère au Coca un pH de 2,3. Il faut savoir cependant que l'ingestion répétée d'acide phosphorique est connue en médecine pour entraver le fonctionnement des reins et favoriser les calculs rénaux. Des chercheurs américains ont interrogé 500 personnes pour lesquelles une insuffisance rénale avait été récemment diagnostiquée et ont constaté à partir de la description de leur régime alimentaire qu'à partir de deux verres de coca-cola par jour, le risque d'insuffisance rénale est multiplié par deux. Il en est de même avec le coca light. En revanche, aucune association n'a été trouvée avec les autres sodas, ce qui renforce la suspicion à l'encontre de l'acide phosphorique.

Chaque fabriquant sous licence de la boisson, reçoit le concentré dans de gros flacons et se contente d'y ajouter l'eau ; comme l'eau n'a pas tout à fait le même goût dans les différentes régions, celle ci est traité à l'aide d'une rampe à UV afin d'avoir un goût identique partout dans le monde. On peut trouver que celui du Coca-Cola varie entre différents pays, cela n'est du qu'a une différence de dosage dans les recettes, par exemple le coca cola en Espagne sera plus sucré qu'en France.

L'effet stimulant originel était produit par la cocaïne contenue dans les feuilles de coca et par la caféine des noix de kola. En 1906, le Coca-Cola, vendu comme tonique pour le cerveau, fut quasiment privé de cocaïne (1/400e de grain par once de sirop), cette proportion persistant jusqu'en 1929. La technologie a désormais supprimé toute trace de cocaïne du Coca-Cola. Cependant, l'utilisation de feuille de Coca est toujours présente. 159 tonnes de feuilles de Coca ont été acheté à la Bolivie en 2002 pour subir une « décocainisation ». La caféine subsiste avec un taux réduit pour que la boisson conserve sa dimension stimulante.

La compagnie Coca-Cola est le plus grand consommateur mondial d'extrait de vanille naturelle. Ainsi, quand une nouvelle formule fut utilisée en1984 pour le New Coke, l'économie de Madagascar s'écroula. En effet, la nouvelle formule utilisait un substitut synthétique (la vanilline) et les achats d'extrait de vanille furent divisés par deux. Inversement, la sortie récente d'une formule à l'éthylvanilline a fait monter les prix.

La vanilline reproduit exactement la molécule principale de l'arôme de vanille naturelle.

La plus grande richesse de bouquet de la vanille naturelle est due à la présence d'autres composés aromatiques.

Coca-Cola utilise également de la gomme arabique en grandes quantités

LE CHAMPAGNE VOUS DIT TOUT

LE CHAMPAGNE TOUT SAVOIR ET BIEN LE CHOISIR

| Champagne ! Le mot résonne dans la pièce, le bouchon saute !

Le champagne est symbole de fête, il célèbre l'amour, la réussite et célèbre les moments marquants de notre vie. On le boit souvent avec le dessert mais est-ce la meilleure façon de l'apprécier ? Les amoureux du champagne vous diront que non, car c'est à l'apéritif qu'il donne le meilleur de lui-même !

Qu'est-ce que le champagne ? Le champagne est un vin effervescent produit à partir de 3 cépages de vigne : le chardonnay (un raisin blanc à peau blanche), le pinot noir et le pinot meunier (des raisins blancs à peau noire). Il bénéficie d'une A.O.C., une Appelation d'Origine Contrôlée, ce qui veut dire qu'il ne peut être produit que dans une zone géographique déterminée et selon un cahier des charges spécifique. En champagne, les vendanges sont effectuées uniquement à la main par des vendangeurs afin de ne récolter que les grains mûrs et sains.

A quel moment du repas ? - L'Extra-brut et le blanc de Blancs seront de l'apéritif. Elle contient toujours 3 mentions obligatoires:

Conservation

Rafraîchir le champagne

Service

Il reste du champagne dans la bouteille ? Il n'est pas aussi bon que souhaité ? Cuisinez-le ! Pour l'apéritif, pensez au kir royal, association de champagne et d'une crème de fruit ou à la soupe champenoise, mélange de champagne, de jus de citron et de cointreau. En entrée et en plat, on pense aux sauces au champagne ou aux marinades. On peut également faire cuire les pâtes ou le riz dans le champagne. Pensez-y, version risotto, comme les soeurs Scotto.

En dessert, on n'hésite pas à transformer le champagne (demi-sec) en granité, en sorbet ou en mousse. On peut aussi simplement en arroser une salade de fruits pour la rendre chic et festive ou l'utiliser pour parfumer un sabayon.

Pourquoi mon champagne ne bulle pas ?

Combien de coupes puis-je servir avec une bouteille ?

|